国内のマネロン・

テロ資金供与・拡散金融対策

-

横断的な取組

- 政府全体の取組

-

政府は、国民の安全と安心を確保し、健全な経済を維持・発展させていくため、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る法令や金融機関向けのガイドラインの整備等、様々な施策を講じています。また、他国や国際機関と連携し、開発途上国のマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の取組を支援しています。

マネロン等の犯罪は、近年、複雑化・グローバル化しており、日本の対策も、国内外の動向を踏まえながら不断の見直しを行っていくことが必要です。 - マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議

-

FATF第4次対日審査報告書の公表(※参考1)を契機として、令和3年8月、政府一体となって強力に対策を進めるべく、警察庁、財務省が共同議長となるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議が設置されました。同会議では、令和3年8月に、3年間の「行動計画」を策定し、令和4年5月には、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」を決定しました。その後、令和6年4月には、「行動計画(2024-2026年度)」を策定し、取組のフォローアップなどを行っています。また、FATFでは、次ラウンドの第5次審査に向けて、審査項目や基準の改定・見直しが行われており、第4次審査で勧告された事項とともに、新たな国際基準を踏まえた取組も重要となります。関係省庁は、政策会議の枠組みのもと、着実に対策を進めてまいります。

-

参照:マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する基本方針

参照:マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画

参照:マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)

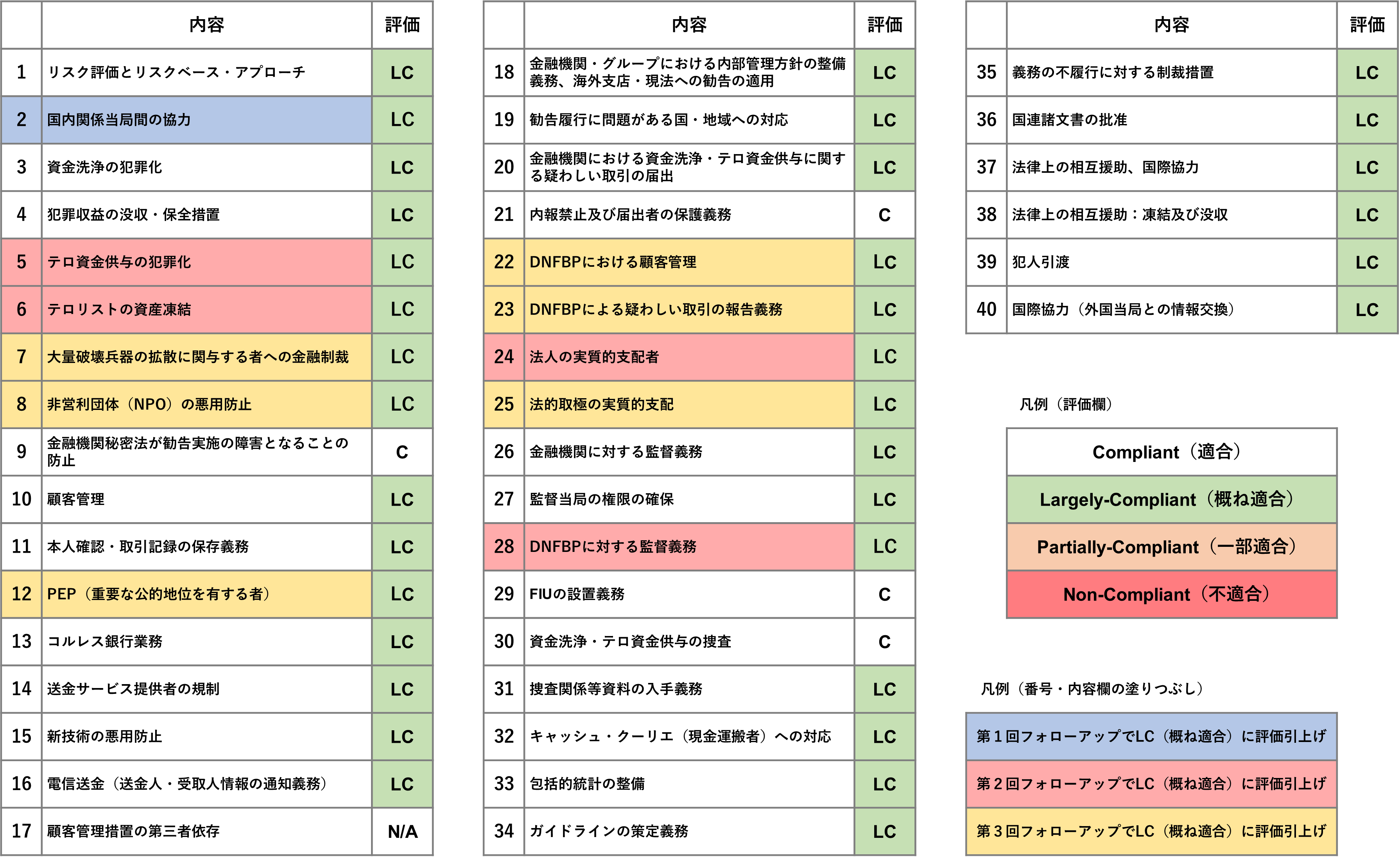

参照:「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」設置について(参考1)第4次対日相互審査結果

第4次対日相互審査報告書(令和3年8月30日)(英文・仮訳)

(参考2)対日相互審査フォローアップ結果

対日相互審査フォローアップ報告書(第1回)(令和4年9月13日)(英文・仮訳)

対日相互審査フォローアップ報告書(第2回)(令和5年10月23日)(英文・仮訳)

対日相互審査フォローアップ報告書(第3回)(令和6年10月10日)(英文・仮訳)なお、報告書はFATFの責任により作成されたものであり、日本政府の見解を示すものではありません。

- マネロン・テロ資金供与・

拡散金融対策政策会議共同議長:警察庁、財務省 -

- マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る国の重要政策・活動を策定・調整・推進するための局長級の会議体。

- 政府全体の政策策定・推進において主導的な役割を担う。

- 必要に応じ分科会を設け、個別具体的な政策に対応。

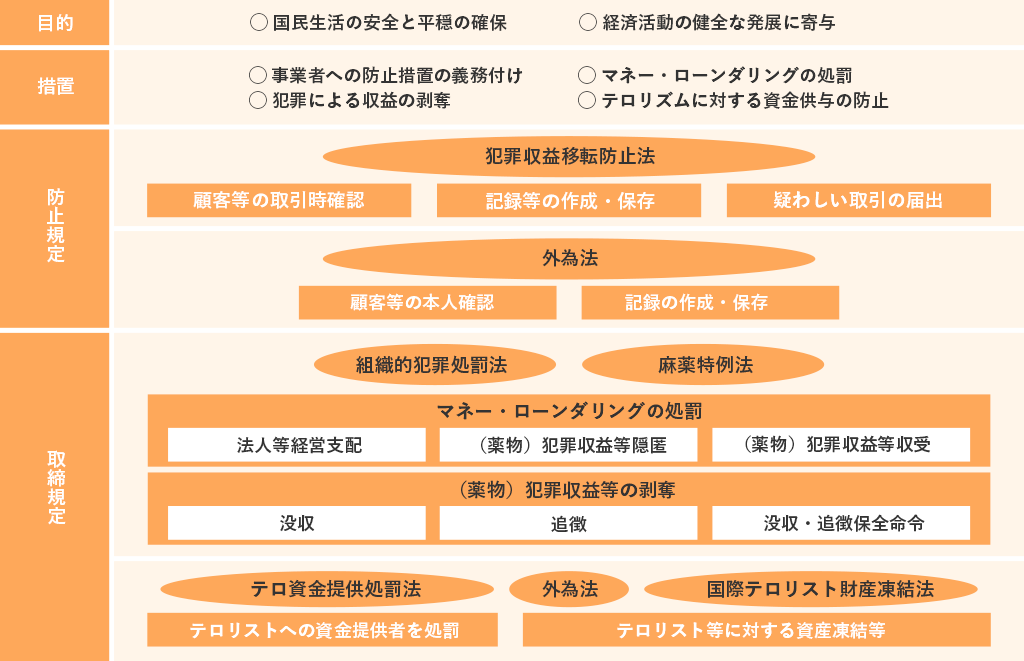

- ①一定の事業者に顧客管理その他の防止措置を義務付けること

- ②マネロン、テロリストへの資金提供等を刑事罰の対象とすること

- ③犯罪により得られた収益を剥奪し得るものとすること

- ④テロリズムに対する資金供与を防止すること

-

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)」(以下、「犯罪収益移転防止法」)

犯罪による収益の移転防止を図るなどするため、一定の事業者(特定事業者)に対して、顧客等の取引時確認、記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等の義務を課すこと等について規定しています。

-

「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)」(以下、「外為法」)

対外取引に対する必要最小限の管理・調整を行うことにより、日本経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。テロ資金供与・拡散金融対策の面では、テロリスト等や北朝鮮やイランの拡散金融に関与する者に対する資産凍結等措置を実施しているほか、金融機関等に対して、その顧客の送金が外為法に抵触しないか確認することや顧客の本人確認を行うことを義務付けています。

-

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)」(以下、「組織的犯罪処罰法」)

重大な犯罪等を犯罪収益等隠匿罪等の前提犯罪とし、また、犯罪収益等の没収やこれに代わる追徴等について規定しています。

-

「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)」(以下、「麻薬特例法」)

一定の薬物犯罪を薬物犯罪収益等隠匿罪等の前提犯罪とし、また、薬物犯罪収益等の没収やこれに代わる追徴等について規定しています。

-

「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)」(以下、「テロ資金提供処罰法」)

テロ資金の収集・提供等についての処罰を規定しています。

-

「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)」(以下、「国際テロリスト等財産凍結法」)

外為法では規制されていない、国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者による国内取引等を規制しています。

出典:対日相互審査フォローアップ報告書(第3回)を基に財務省作成

現在、日本のマネロン等対策に関する法制度は、次の4点を柱としています。

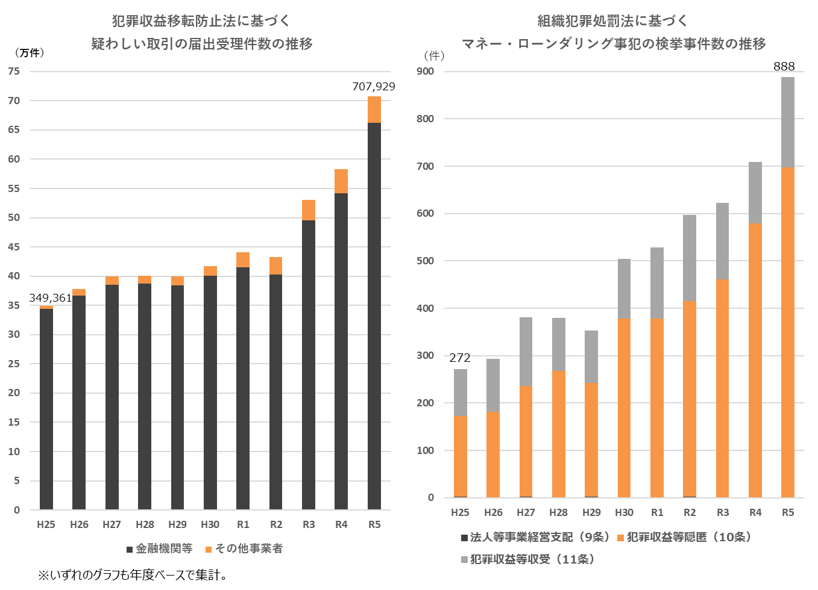

出典:警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)」

各法律の概要

- FATF勧告対応法の成立

FATF第4次対日審査の勧告等に適切に対応する観点から、令和4年12月にFATF勧告対応法が成立し、令和6年4月1日に完全施行されました。

参照:国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案

- マネロン・テロ資金供与・

-

リスクベース・アプローチ

犯収法の規定に基づき、国家公安委員会が、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネロン・テロ資金供与のリスクを特定・評価した「犯罪収益移転危険度調査書」を毎年作成、公表しています。

犯罪収益移転危険度調査書では、マネロン等に悪用された事例や疑わしい取引の届出状況等のほか、関係省庁が有する情報等を分析して、多角的・総合的にリスクの評価を行っています。

これに加えて、政策会議は拡散金融に係るリスク評価書を作成・公表しています。

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策において、これらのリスク評価書を用いて、リスクに応じた措置(リスクベース・アプローチ)を講じるためには、適切なリスク評価の実施が重要となります。参照:犯罪収益移転危険度調査書

参照:拡散金融リスク評価書- ①金融機関

-

金融機関とは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、両替業者などを指します。これら金融機関が提供する様々な金融サービスは、私たちが日々の生活や経済活動を行う上で必要不可欠である一方、その利便性から、犯罪組織やテロ組織が犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得たように見せかけたり、テロリスト等に資金を渡す際に悪用されたりといったリスクがあります。そのため、金融機関に対しては、マネロン等の対策として顧客管理・疑わしい取引の届出をはじめとした様々なリスク低減措置の実施が義務付けられ、その遵守状況について当局が監督を行っています。

- ②DNFBPs:「特定非金融業者及び職業専門家」

-

DNFBPsは、「Designated Non-Financial Businesses and Professions:特定非金融業者及び職業専門家」の略称です。日本では、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、カジノ事業者といった事業者や、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士といった士業者を、金融機関等とともに犯収法上の特定事業者としています。一言にDNFBPsといっても、上記のように非常に幅広い業界が関わっており、それぞれの事業者の規模や特性に考慮しながら、リスクの特定、ガイドライン等の策定、検査や監督を実施する等の取組を行っています。今後、FATFの審査項目としても、ますます注目の高い分野の1つです。

- ③NPO

-

FATFでは、“NPO”が、その社会的な信頼や資金源等を理由にテロ資金供与に悪用される脆弱性を背景に、テロ資金供与対策を講じるべきとしています。FATFでは “NPO”を、「慈善、宗教、文化、教育、社会、友愛などの目的のために、あるいは他の種類の『善行(good works)』を行うために、主に資金の調達や分配に従事する法人、組織、団体」と広く定義していることを踏まえて、日本では特定非営利活動法人(NPO法人)だけでなく、公益法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、宗教法人を対象として、テロ資金供与対策に取り組んでいます。

法人の実質的支配者の透明性確保

法人は商業活動を支えるという重要な役割がある一方で、違法に取得された資産を隠すために用いられることもあるため、近年、国際的に、法人の悪用防止のために実質的支配者の透明性を向上するための議論が活発となっています。

※実質的支配者とは

FATFにおける定義では、法人を最終的に支配・所有している自然人を意味しており、日本においては法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯収法第4条第1項第4号、犯収法施行規則第11条第2項)。

日本国内では、この実質的支配者に関する制度や取組として以下の3つの対策が取られており、これらによって法人の悪用防止が図られています。

- ①金融機関等による取引時確認義務

-

金融機関等の特定事業者は、法人の顧客と一定の取引を行うに際し当該法人顧客の実質的支配者の情報を確認する必要があります(犯収法第4条第1項及び第2項、同法施行規則第11条及び第14条第3項)。

- ②公証人による法人設立時の実質的支配者確認

-

法人設立時の定款の認証手続において、公証人は、嘱託人に法人の実質的支配者に関する事項を申告させ、暴力団員や国際テロリストに該当しないことを確認した上で定款の認証を行い(公証人法施行規則第13条の4)、嘱託人から求めがあった場合に証明書を発行することができる制度があります。

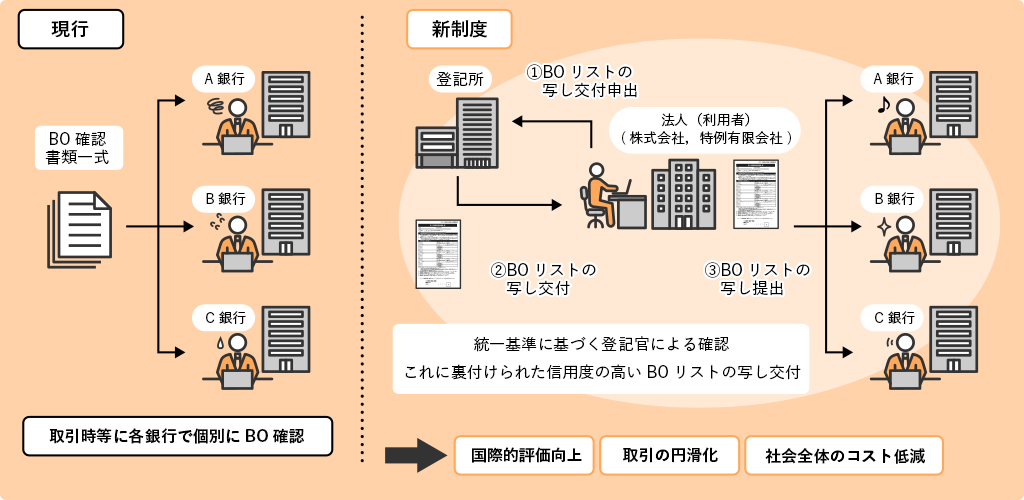

- ③商業登記所による実質的支配者リスト制度

-

令和4年1月、商業登記所が株式会社からの申し出により実質的支配者リストを保管しその写しを発行する制度が開始されました。

●実質的支配者リスト制度の概要

株式会社の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成したBOリスト(実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいう。)について、所定の添付書面(申出日における株主名簿の写し等)により内容を確認して、その写しを発行する制度を創設。

FIUの活用

-

FIU(Financial Intelligence Unit:資金情報機関)は、疑わしい取引に関する情報を整理・分析して捜査機関等に提供する機関のことをいいます。

日本のFIUは、JAFIC(Japan Financial Intelligence Center:犯罪収益移転防止対策室)と称し、国のマネロン・テロ資金供与対策を支えるべく、金融機関等からの届出情報を集約、整理・分析し、法執行機関に提供する中央機関です。また、100か国以上のFIUとの間で、マネロン・テロ資金供与対策に係る情報交換の枠組みを設定するための当局間文書に署名を行っています。

出典:警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)」

取締り・資産凍結

-

①捜査・訴追等

マネロン・テロ資金供与は、組織的な犯罪やテロ活動を助長する結果を招きかねません。不正な資金の移転を絶つためには、マネロン・テロ資金供与の事犯に対して厳正な対処が不可欠です。そのため、「『世界一安全な日本』創造戦略」において、薬物犯罪収益等を含む犯罪収益等の剥奪を徹底し、犯罪収益等がテロ行為を含む犯罪組織の維持・拡大に利用されること等を防止するため、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法等の関係法令を活用して、マネロン事犯を的確に処罰することとしています。

-

②資産凍結

2001年(平成13年)9月の米国における同時多発テロ事件の発生や、北朝鮮による核・その他の大量破壊兵器等の開発を受け採択された国連安保理決議により、タリバーン関係者やテロリスト等、北朝鮮やイランによる大量破壊兵器等の拡散に関与する者等に対する「遅滞なき資産凍結」の措置が各国に求められています。日本では、当該安保理決議の要請等に基づき、外為法や国際テロリスト等財産凍結法に基づいてタリバーン関係者やテロリスト等に対し、資金その他資産の使用・資金の流れを防止するための資産凍結措置を実施しています。銀行等金融機関に対しては、その顧客の取引の適法性の確認などの外為法に基づく義務が課されており、資産凍結措置の実効性を確保しています。

参照:

経済制裁措置及び許可手続(財務省HP)

国際テロリスト等財産凍結法関係(警察庁HP)