国際的なマネロン・

テロ資金供与・拡散金融対策

-

FATFの活動について

- FATF(金融活動作業部会)会合/国際会議

-

FATFには38か国・地域と2地域機関が加盟しており、年に3回の全体会合にて、FATFの活動に関する事項を決定しています。

2026年2月11日から2月13日にかけてFATF全体会合が開催されました。

詳細はFATFホームページ(英語)をご覧ください。

参照:Outcomes FATF Plenary, 11-13 February 2026

参照:過去のFATF会合等 - FATF声明の公表

-

FATF全体会合(2026年2月11日から2月13日開催)において、資金洗浄、テロ資金供与及び拡散金融の対策体制に重大な戦略上の欠陥を有する国・地域に係る声明(行動要請対象の高リスク国・地域)が採択され、2026年2月13日付で公表されました。

なお、同会合において文書「強化モニタリング対象国・地域」も併せて採択され、同日付で公表されています。

詳細については、以下をご覧下さい。《行動要請対象の高リスク国・地域》 2026年2月 (原文) (仮訳<別紙1>)

《強化モニタリング対象国・地域》 2026年2月 (原文) (仮訳<別紙2>)

参照:過去に発表されたFATF声明等 - FATFの沿革

-

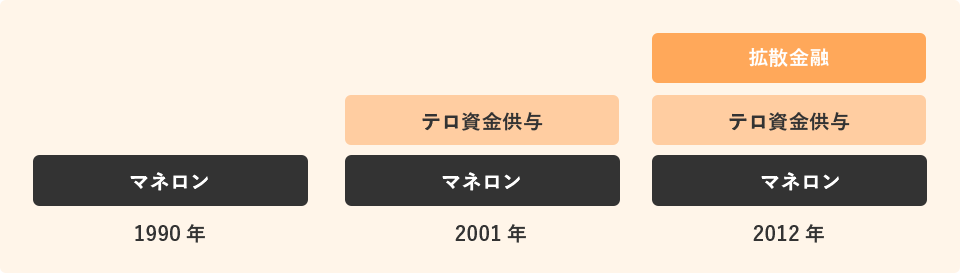

1980年代までに、国際社会では麻薬汚染の国際的な広がりが危機感をもって受け止められ、様々な取組が行われていました。特に、国際的な薬物密売組織による不正取引に関して、組織の資金基盤への打撃、すなわち薬物密造・密売収益の没収やマネロンの取締りが重要であると考えられ、1989年7月のアルシュ・サミットで、薬物犯罪に関するマネロン対策における国際協力強化のため、先進主要国を中心としてFATFが設立されました。

FATF勧告の対応範囲

1990年代に入り、組織犯罪の国際的な広がりが国の安全を脅かす存在として認識され、1995年6月、ハリファクス・サミットでは、国際的な組織犯罪対策として、薬物取引だけでなく重大犯罪から得られた収益の隠匿を防止する対策も必要であるとされました。

2001年9月、米国同時多発テロ事件が発生したことを受けて、FATFは翌10月に臨時会合を開催し、その任務にテロ資金供与対策を含めるとともに、テロ資金供与対策の国際的な基準として、テロ資金供与の犯罪化やテロリストに関わる資産の凍結措置等を内容とする「8の特別勧告(テロ資金に関するFATF 特別勧告)」が策定されました。

2012年に策定された第4次FATF勧告では大量破壊兵器の拡散資金供与(拡散金融)対策の概念が新しく追加されました。

このように、多様化するマネロン、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散金融の手法に対応するため、新たなリスクや国際的な要請を踏まえて、FATF勧告が随時見直されています。 - 40の勧告

-

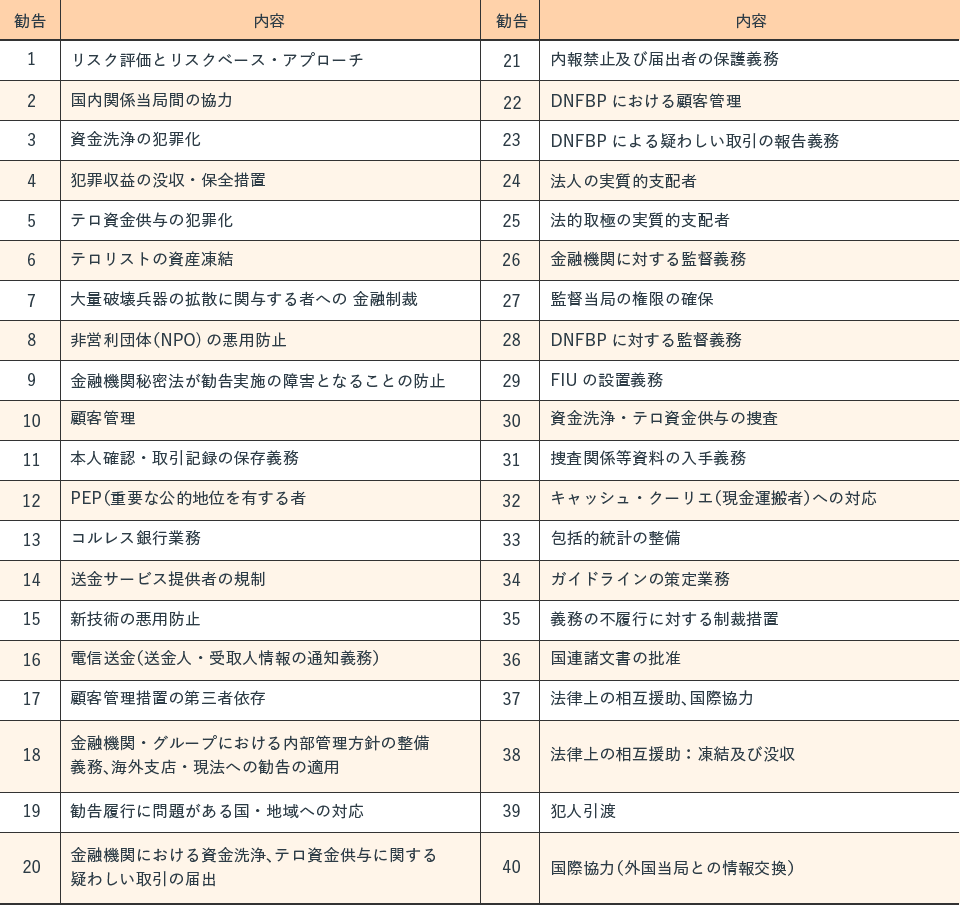

FATFでは1990年4月、各国における対策を調和させる必要から、法執行、刑事司法及び金融規制の分野において各国がとるべきマネロン対策の基準として「40 の勧告」が策定されました。「40の勧告」は、麻薬新条約の早期批准やマネロンを取り締まる国内法制の整備、金融機関による顧客の本人確認及び疑わしい取引の報告等の措置を求めるものでした。

1996年6月には、「40の勧告」が一部改定され、前提犯罪が従来の薬物犯罪から重大犯罪に拡大され、さらに2004年10月、8の特別勧告に国境を越える資金の物理的移転を防止するための措置に関する項目が追加され、「9の特別勧告」となりました。

また、2003年6月、特定非金融業者及び職業専門家に対する勧告の適用等を内容とする「40の勧告」の改定が行われました。さらに2012年2月、大量破壊兵器の拡散、公務員による贈収賄や財産の横領等の腐敗等の脅威にも的確に対処することなどを目的として、「40の勧告」と「9の特別勧告」を一本化し、新「40の勧告」に改定されました。 - 相互審査の基準とプロセス

-

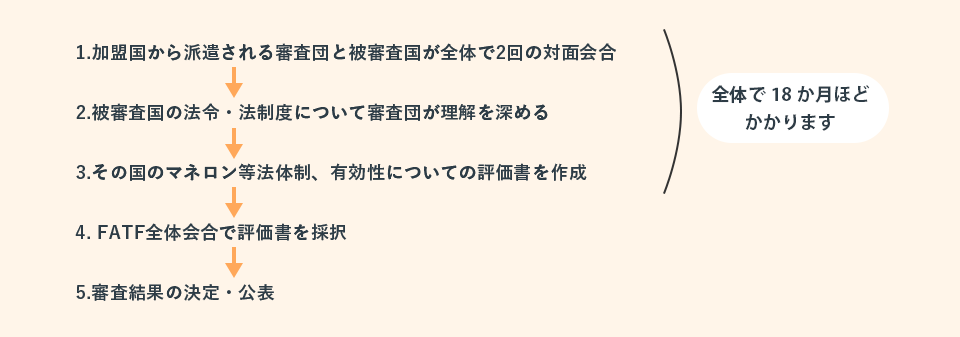

FATFが策定した40の勧告と11の有効性基準に基づいて、加盟国が相互にマネロン等対策の政策を審査しています。

40の勧告では、マネロン等対策の法令等の整備状況について、評価されます。

FATF「40の勧告」(第4次審査のための勧告)

(注1)DNFBP(Designated Non-Financial Businesses and Professions:指定非金融業者・職業専門家)とは、(a)カジノ、(b)不動産業者、(c)貴金属商、(d)宝石商、(e)弁護士、公証人その他の独立法律専門家及び会計士、(f)トラスト・アンド・カンパニー・サービスプロバイダー(その他の業種に含まれない、法人設立の仲介者として行動する業者等)のこと。

(注2)FIU(Financial Intelligence Unit:資金情報機関)とは、資金洗浄やテロ資金に係る資金情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関のこと。

参照:改定FATF勧告の概要 Documents - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)

(注3)法令等の整備状況について、評価が高い順番に、C(Compliant)、LC(Largely-Compliant) 、PC(Partially-Compliant)、NC(Non-Compliant)と評価。マネロン等対策の実効性の観点から、以下の11項目の有効性基準について有効な対策が実施されているかが評価されています。

有効性の審査項目(IO:Immediate Outcome)

(注)対策の実施面で有効性が高いと認められる順番に、H(High)、 S(Substantial)、 M(Moderate)、L(Low)と評価。

相互審査のプロセス

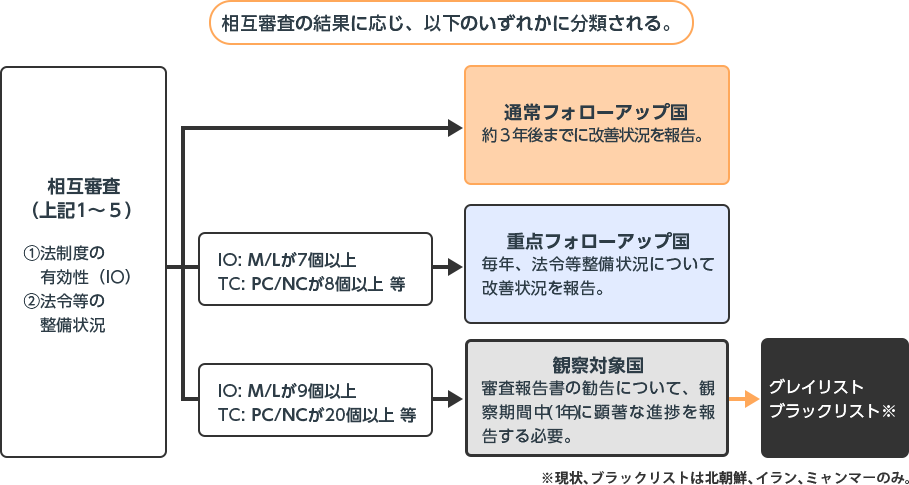

審査結果に基づいて3つのグループに分類され、程度に応じたフォローアップが行われています。

このフォローアップを通じて各国の法制度の有効性と、法令等の整備状況の改善を求めることにより、グローバルなマネロン等対策の強化を図っています。FATF基準の履行を担保するため、下記の2つについて相互審査を実施。

①法制度の有効性(IO:Immediate Outcome、11項目):評価が高い方から H → S → M → L (注1)の4段階評価

②法令等の整備状況 (TC:Technical Compliance、40項目):評価が高い方から C → LC → PC → NC (注2)の4段階評価(注1) H:High, S:Substantial, M:Moderate, L:Low

(注2) C:Compliant, LC:Largely-Compliant, PC:Partially-Compliant, NC:Non-Compliant

参照:各国の審査結果一覧

参照:グレイリスト・ブラックリスト

-

最近のFATFの議論

-

①暗号資産(Virtual Asset)

FATFは暗号資産の匿名性、クロスボーダー移転の容易性からマネロン等での利用が増加している状況を受けて、2019年6月、FATF基準の勧告15を最終化し、FATF基準が暗号資産に関する金融活動にも適用されることを明確化しました。あわせて、FATFの政策企画部会(PDG)傘下に、「コンタクト・グループ(Virtual Asset Contact Group)」を設置(金融庁が共同議長として参画)し、業界との対話や基準遵守に向けた業界の取組のモニタリング等を行ってきました。コンタクト・グループでは、暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準のグローバルな実施状況について、その現状と課題に関するレビューを実施している他、2021年10月、FATF基準の実施に関して各国及び関係する業界に更なるガイダンスを提供するものとして、「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」を改定・公表しました。

FATFでは、この分野の変化の速さやランサムウェアの脅威の高まり等も踏まえ、今後とも、トラベルルール等を含め、暗号資産に関するFATF基準の早期実施の促進を務めるとともに、いわゆるステーブルコイン、P2P取引、 非代替性トークン(NFT)、分散型金融(DeFi)等を含め、暗号資産に関するモニタリングを継続していくこととしています。

参照:

・金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビュー報告書」の公表について(2020年7月8日)・金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」の公表について(2021年7月6日)

・金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版の公表について(2021年11月1日)

・金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産及び暗号資産交換業者に関するFATF基準の実施状況についての報告書」の公表について(2022年7月1日)

・金融活動作業部会(FATF)レポート「ランサムウェアによる不正資金調達への対策」(仮訳)(2023年3月)

・金融活動作業部会(FATF)レポート「ランサムウェアによる不正資金調達への対策 潜在的リスク指標」(仮訳)(2023年3月)

※これらのレポートはFATFの責任により作成されたものであり、日本政府の見解を示すものではありません。

-

②大量破壊兵器拡散金融(Proliferation Finance:以下PF)対策

現行のFATF勧告は、国や事業者に対し、マネロン・テロ資金・拡散金融に係るリスク評価を行うことを求めています。FATFの第5次審査では、大量破壊兵器の拡散に関与している者への金融制裁についても、制裁を潜脱する行為が行われうるリスクを評価するよう求め、事業者は、適切なリスク低減措置を講じることが新たに求められることになります。

第5次審査から、リスク評価に基づいたPF対策が審査項目となることが決定されています。これを踏まえ、政策会議は2024年3月12日、「拡散金融リスク評価書」を公表しました。

-

③実質的支配者(Beneficial Ownership)の透明性向上

パナマ文書(※)、パンドラ文書(※)等の法人・信託の悪用事例が明るみに出る等、法人の実質的支配者の把握強化が必要との問題意識が国際的に高まっており、FATFにおいても各国における実質的支配者情報の隠匿・詐称を通じた、法人・信託の悪用事例を集めた報告書を作成しました。

※パナマ文書:パナマを拠点とする法律事務所から流出し、「国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)」が2016年4月に公表した内部文書等のことをいいます。関係国は世界200ヵ国・地域に及び、リークされた企業数は21万4000社に上るとされ、オフショア金融センターに設立した法人等を利用した課税逃れ等の疑惑が生じました。

※パンドラ文書:同じくICIJによって公表されたもので、タックスヘイブンに会社を設立・管理する法律事務所等の内部文書等からなります。世界各国の政治家、王族、資産家等が租税回避・マネロンを行っていることを示したとされています。

これを受けて、法人悪用を防止する観点から、登録機関等の公的機関が法人の実質的支配者情報を把握できる仕組みの義務化を含む多面的取組を規定した勧告24改訂案を2022年3月に採択しました。また2023年2月に、バランスが取れていて首尾一貫した実質的支配者のFATF基準とするため、FATFは法人に関する勧告24に沿って信託に関する勧告25の改訂も合意しました。両勧告とも第5次審査から適用することとなっています。

参照:

Beneficial Ownership

金融活動作業部会(FATF)ガイダンス「法人の実質的支配者」(仮訳)(2023年3月)

金融活動作業部会(FATF)ガイダンス「法的取極の実質的支配者と透明性」(仮訳)(2024年3月)

「FATF勧告25(法的取極)に関する調査」最終報告書(委託先:有限責任あずさ監査法人)(2024年3月)

「信託のマネロン・テロ資金供与リスク評価に関する調査」最終報告書(委託先:有限責任あずさ監査法人)(2025年3月)

※これらのレポートは財務省の見解を示すものではありません。 -

④環境犯罪からのマネロン対策

2020年の「野生生物の違法取引からのマネロン」に関する報告書、2021年の「環境犯罪からのマネロン」に関する報告書を通じて、FATFにおける議論が活発化しました。2021年10月には、FATF勧告の語彙集において、マネロンの前提犯罪の一つとされる環境犯罪についての定義を例示(※)することで、各国の犯罪に対する理解が整えられました。

※FATF勧告における環境犯罪の例示内容(仮訳)

保護種の野生動植物の違法な収穫・取引、貴金属・宝石・その他天然資源の違法な採掘・取引、廃棄物の違法取引

-