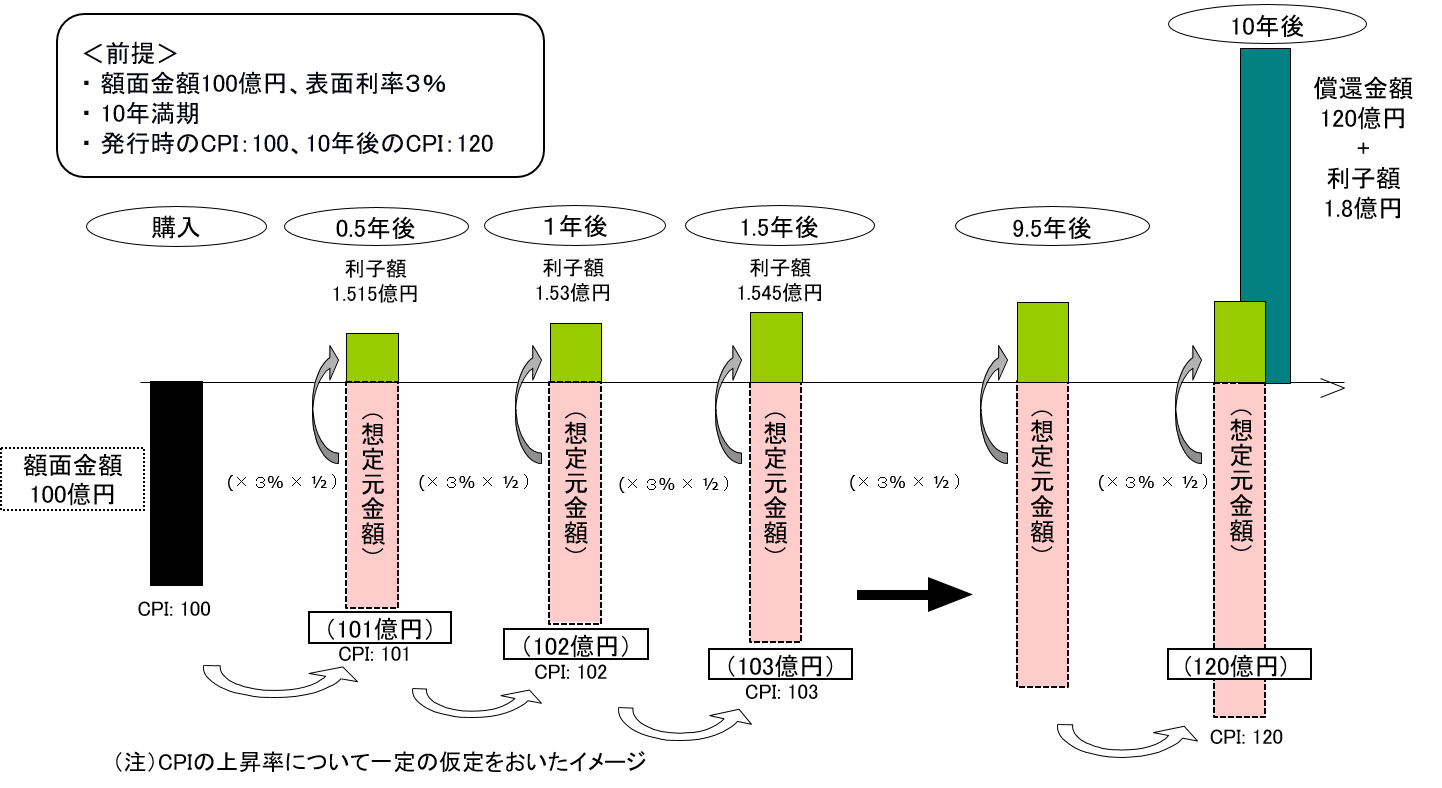

通常の固定利付国債は、発行時の元金額が償還時まで不変で、利率も全ての利払いにおいて同一です。従って、利子の額は各利払いにおいて同一であり、償還時には最後の利子と発行時の元金額(=額面金額)が支払われます。これに対し、物価連動国債は、元金額が物価の動向に連動して増減します。すなわち、物価連動国債の発行後に物価が上昇すれば、その上昇率に応じて元金額が増加します(以下、増減後の元金額を「想定元金額」といいます。)。償還額は、償還時点での想定元金額となりますが、平成25年度以降に発行される物価連動国債には、償還時の連動係数が1を下回る場合、額面金額にて償還される元本保証(フロア)が設定されています。利払いは年2回で、利子の額は各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。表面利率は発行時に固定し、全利払いを通じて同一です。従って、物価上昇により想定元金額が増加すれば利子の額も増加します。

なお、欧米諸国でもこうした形態の物価連動国債が発行されています。

物価連動国債のイメージ

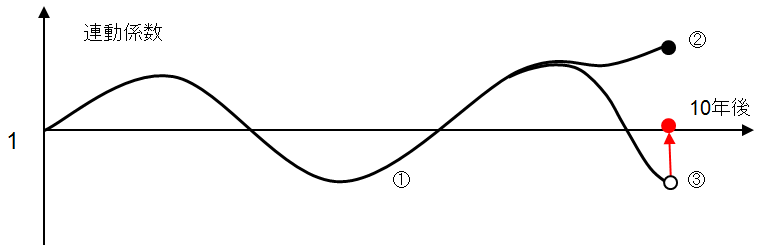

元本保証(フロア)のイメージ

(注)期中・償還時を問わず、利息に対してフロアの効果はありません。

具体的な商品設計

- 満期

10年 - 連動する物価指数

全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数。以下「CPI」といいます。) - 物価が下落した場合の元本保証

平成20年度までに発行された物価連動国債については、元本保証はありませんが、平成25年度以降に発行される物価連動国債については、元本保証があります。詳細は、下記「11. 償還金額」をご覧下さい。 - 発行日

原則として、10日(10日が銀行休業日の場合は翌営業日)。 - 最低額面金額及び振替単位

最低額面金額を10万円とし、振替単位は10万円の整数倍とします。振替は、額面金額により行います。 - 発行方法

平成20年度まではイールド・ダッチ方式(平成18年度8月債及び2月債については、あらかじめクーポンを設定したイールド・ダッチ方式(リオープンの場合も含む))による入札発行。 ただし、リオープンの場合は価格コンベンショナル方式による入札発行。

平成25年度以降は新発債・リオープン債とも価格ダッチ方式による入札発行。 - 表面利率

イールド・ダッチ方式では入札により決定し、価格ダッチ方式ではオファー時に財務省が決定します。刻みは、基本的に0.1%です(0.1%、0.2%、0.3%…)。ただし、最低利率のみ0.005%です。 - 利払日

発行日の属する月(初期利子の支払期までの期間が6か月に満たない場合は、初期利子の利払期の6か月前の日の属する月をいいます。以下同じです。)から満期までの期間の6か月毎の10日(10日が銀行休業日の場合はその翌営業日の支払い)。

リオープンの場合には、同一記号の既発物価連動国債の利払日と同様です。 - 想定元金額の計算方法

(1) m月n日の想定元金額=額面金額×m月n日における連動係数

(2) m月n日における連動係数=m月n日における適用指数÷発行日の属する月の10日における適用指数(小数点以下第6位(平成28年3月31日以前に発行された物価連動国債については、小数点以下第4位)を四捨五入)

(3) m月n日の適用指数

・ n=10の場合

(m-3)月のCPI

・ n>10の場合

m月10日に適用されるCPI+【(m+1)月10日に適用されるCPI-m月10日に適用されるCPI】×【(n-10)÷(m月10日から(m+1)月10日までの日数(片端入れ))】(小数点以下第4位を四捨五入)

・ n<10の場合

(m-1)月10日に適用されるCPI+【m月10日に適用されるCPI-(m-1)月10日に適用されるCPI】×【(m-1)月10日からm月n日までの日数(片端入れ)÷(m-1)月10日からm月10日までの日数(片端入れ)】(小数点以下第4位を四捨五入)

※CPIの基準改定が行われ、改定後の基準(新基準)に基づくCPIが公表された場合には、適用指数及び連動係数は、新基準のCPIを用いて算出するものとし、新基準のCPIが公表された後、速やかにその適用時期等について告示します。 - 利子額の計算方法

利子額=利払日の想定元金額×表面利率/100×1/2 - 償還金額

償還日の想定元金額です。

ただし、平成25年度以降に発行される物価連動国債については、償還時の連動係数が1を下回る場合には、額面金額とします。この場合において最終利子額は、当該(1を下回る)連動係数を乗じた想定元金額に基づき算出します。 - 入札時における受入経過利子額の計算方法

m月n日の経過利子額=m月n日の想定元金額×表面利率/100×発行日の属する月の10日からm月n日までの日数(片端入れ)÷365 - ストリップス化

対象とはなりません。